Kinderrepublik Seekamp

Vom 17. Juli bis Mitte August 1927 fand auf der städtischen Domäne Gut Seekamp bei Kiel die Kinderrepublik Seekamp statt - das erste und größte selbstverwaltete Sommerlager für Kinder, das die Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde organisierte.

2.300 Arbeiterkinder aus vielen Teilen des Deutschen Reiches, aus Dänemark, aus Österreich und aus der Tschechoslowakei nahmen an dem vierwöchigen Lager teil.[1] In dieser Zeit sollten sie lernen, ihr Zusammenleben selbstverantwortlich zu gestalten. Erwachsene waren ausschließlich zur Beratung dabei.

Idee

Ziel war es, in den Kindern Verständnis und Begeisterung für die neue Gesellschaftsordnung zu wecken, in der sie aufwuchsen. Kurt Löwenstein sagte:

- "Die große Erziehungsaufgabe unserer Zeit liegt darin, die proletarischen Massen für die soziale Demokratie zu aktivieren [...]"[2]

Die Idee zu solchen pädagogischen Sommerlagern stammte von Hermann Neddermeyer, der in Braunschweig bereits 1925 und 1926 erste durch die Kinder selbst verwaltete Zeltlager durchführte. Den Namen "Kinderrepublik" und die Konzeption entwickelte Andreas Gayk.[3] Er erläuterte im Mai 1927 die Vorstellungen, die sich in mehrjähriger Planung ergeben hatten:

- "Es handelt sich bei der Idee des Zeltlagers nicht mehr um eine romantisch umkleidete Gesundheitsfürsorge, sondern um einen großen sozialpädagogischen Versuch. [...] Wir wollen eine Gesellschaft, die den Menschen wieder zu Maßstab aller Dinge hat [...]. Was wir brauchen, ist ein neues Heldentum, das Heldentum des Arbeiters an der neuen Gesellschaft, des sozialistischen Funktionärs [...]. Als Willen, diese Menschen zu erziehen, bitte ich die Arbeit der Kinderfreunde zu begreifen. Diesem Zweck soll auch das Zeltlager dienen. Auch im Zeltlager wird es Romantik geben und jugendliche Begeisterung, aber es gibt auch harte Wirklichkeit. Wir wollen den Kindern nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, sie sollen selber ihre Kräfte erproben und durch Üben zum Können kommen. Wir wollen unsere Kinder nicht lehren, sondern erleben lassen, daß sie ein untrennbarer Teil eines Ganzen sind [...]. Wir wollen keine weltfremde Romantik, wir wollen vielmehr auch die Kinder heranführen an die gesellschaftlichen Aufgaben, in die sie hineinwachsen müssen. [...] Die Kinder werden nur beraten, wo es sachlich etwas zu ordnen gibt. Es ist uns nicht um Selbstverwaltung, sondern um Selbstverantwortung zu tun."[4]

Reformpädagogik

Da die SPD ein neues Schulsystem gegen die konservativen Kräfte schon zu Beginn der Weimarer Republik nicht durchsetzen konnte, sahen die "Kinderfreunde" die Kinderrepubliken als Möglichkeit zur Verbreitung ihrer Ziele. Die Kinderrepublik als Konzept der Reformpädagogik umfasst verschiedene Ansätze von gemeinschaftlichem Leben von Kindern und Erwachsenen. Kinder üben dabei Demokratie, die Funktionsweise von Staaten und gesellschaftliches Zusammenleben praktisch ein. Der Aufbau von Kinderrepubliken sollte Kindern außerhalb der Schule eine Entwicklungsmöglichkeit im demokratisch-sozialistischen Sinne bieten und nationalistischen oder kirchlichen Einflüssen entgegenwirken.[5]

Verlauf

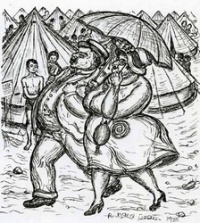

Die Kinderrepublik umfasste mehrere Dörfer. Jedes Dorf bestand aus 15 Rundzelten, in denen jeweils 16 Kinder mit einem erwachsenen Berater wohnten.

Organisiert war die Republik als parlamentarisches System:

- Jedes Zelt wählte einen Obmann.

- Die Obmänner bildeten mit drei Helfern und einem (erwachsenen) Bürgermeister das Dorfparlament.[6]

- Jedes Dorf entsandte den Bürgermeister und weitere vier gewählte Abgeordnete in das Lagerparlament.

- Das Lagerparlament hatte einem Lagerpräsidenten und einem Lagerobmann.

- Das Lagerparlament wählte "Minister" für Ordnung, Ernährung, Transport, Veranstaltungen, Post und Material.[7]

- Einmal in der Woche mussten die Obleute und Vertreter von ihrer "Dorfbevölkerung" neu gewählt werden.

- Auch ein Lagergericht gab es; seine Zusammensetzung konnte nicht ermittelt werden.[8]

Die rein männliche Sprache entsprach den Gewohnheiten der damaligen Zeit; Mädchen konnten jedoch auf jeden Posten ebenso gewählt werden wie Jungen. Auf Gleichberechtigung der Geschlechter wurde großen Wert gelegt (nicht ohne Grund ist die für die Kinderrepublik entwickelte Comicfigur "Mieke Meier" ein Mädchen), ebenso wie auf Erziehung zum Frieden und gegen Rassismus. All dies wird aus der Dokumentation von Andreas Gayk sehr deutlich.[9] Erziehung zum Tierschutz gehörte dagegen offenbar noch nicht zu den Prioritäten.[10]

Die Lagerordnung sah morgendliches Wecken durch Hornsignal vor, Waschen draußen unter fließendem kaltem Wasser. Die Kinder mussten die Zelte und ihre Sachen selbst in Ordnung halten und beim Essenmachen helfen. Tagsüber ging es zum Strand zum Baden in der Ostsee, es wurden Ausflüge gemacht oder einzelne Dörfer boten Veranstaltungen an: Singen, Puppenspiel und anderes. Es gab eine Mittagsruhe, Lagerruhe war etwa um 21 Uhr. Für die Zeltruhe um 22 Uhr hatte der Erwachsene zu sorgen. In der Stunde dazwischen wurde geredet, gespielt oder gesungen. Besonders gern erinnerte sich Rosa Wallbaum daran, dass zur Schlafenszeit Ernst Busch mit der Gitarre durchs Lager ging und in den einzelnen Dörfern plattdeutsche Lieder sang.[11]

Die Kinder wurden in der Tat mit "harter Wirklichkeit" konfrontiert: Tagelang regnete es heftig und die Seekamper Wiese verwandelte sich in ein Matschgelände. Die Erwachsenen befürchteten Krankheiten und regten etwa in der 2. Woche den Abbruch des Experiments an. Das Lagerparlament stimmte dagegen, das Lager wurde weitergeführt.[12]

- "Dann kam eine Aktion: 'Jeder, der handwerklich begabt ist, soll mitkommen. Wir bauen Stege.' Ich weiß gar nicht, woher sie das Holz gekriegt haben, aber [...] die wurden gebaut, so daß man wenigstens über den schlüpfrigen Boden gehen konnte. Dann haben sie etwas Wunderbares gefunden, nämlich eine Schlammkuhle, und haben sich darin richtig schön gesuhlt!"[13][14]

Das Holz musste gekauft werden.[15] Etwas anderes war Ergebnis der Solidarität der Kieler Arbeiterschaft. Von den beteiligten Ärzten waren Bedenken wegen der Verpflegung geäußert worden, die der Kieler Ortsausschuss der AWO organisierte.[16] Sie war reichlich; es gab meist Eintöpfe, aber aus finanziellen Gründen zu wenig frisches Gemüse. Ein Aufruf erbrachte Überwältigendes: je 15 Zentner Erbsen und Bohnen, 5 Zentner Wurzeln, 18 Zentner Frühkartoffeln, 10 Kubikmeter Rhabarber und viel weiteres Gemüse spendeten die Kieler Arbeiterfamilien aus den eigenen Kleingärten.[17]

Zu den "romantischen" Elementen dieser vier Wochen zählten nicht nur die Morgenfeiern und die abschließende Antikriegs-Kundgebung, die mit Fahnenhissen, Ansprachen, Liedern und Sprechchören begangen wurden, sondern auch die Nachtwachen, zu denen jeweils zwei bis drei Kinder und ein erwachsener Helfer eingeteilt wurden.[18][19]

Das Zeltlager konnte besucht werden. Dabei kamen auch Menschen, die derartige Experimente missbilligten; vor allem das selbstverständliche Zusammenleben in den nicht nach Geschlechtern getrennten Zelten schien ihnen "unschicklich".[20] Rosa Wallbaum erinnerte sich an einen Pastor Schröder, der zum Besuch eingeladen worden sei und keinen Grund zur Klage gefunden habe.[21]

Dokumentation

Andreas Gayk stellte eine gedruckte Dokumentation des geglückten sozialpolitischen Experiments zusammen. Niels Brodersen und Richard Grune, die ebenfalls mitgearbeitet hatten, zeichneten die Comic-Geschichten und steuerten Texte bei. Vereinzelt griff Gayk dabei offensichtlich schon auf die Kinderrepublik Estetal von 1928 zurück, so auf S. 51 oder S. 53 f., die sich eindeutig auf Estetal beziehen.

Außerdem war vieles gefilmt worden. Daraus entstand ein ca. halbstündiger Film[22], mit dem die Kinderfreunde für ihre Idee warben, 1928 etwa mit einer einwöchigen Tour durch das Ruhrgebiet, bei der auch Rosa Wallbaum dabei war.[23]

Weitere Kinderrepubliken

Bis 1932 fanden weitere, kleinere Kinderrepubliken statt, etwa 1928 die Kinderrepublik Estetal, an der auch der vierzehnjährige Herbert Frahm teilnahm,[24] 1930 in der Lübecker Bucht und 1932 bei Glückstadt. Bekannt geworden sind auch die großen Kinderrepubliken auf der Rheininsel Namedy 1931 und 1932. Insgesamt wird geschätzt, dass international ca. 39.000 Kinder an diesen Lagern teilgenommen haben.[25]

Nach dem Ende der Nazizeit wurde die Konzeption in gewissem Umfang wieder aufgenommen. Es gab noch in den 1950er Jahren einige kleinere Kinderrepubliken. Die Kieler AWO knüpfte mit ihren Strandfahrten ab 1945 an das Konzept an, auch wenn diese in der Regel nur eintägig waren und eher der Gesundheit der Kinder und der Entlastung der Mütter dienten. Später baute die AWO am Falckensteiner Strand, wo schon die Kinder der Republik Seekamp gebadet hatten, ein Jugenddorf mit festen Hütten für längere Aufenthalte, das bis heute benutzt wird. Auch die seit etwa 2012 als Sommerferienaktivität veranstaltete selbstverwaltete Kinderstadt "Sprottenhausen" um die Kieler Räucherei greift vermutlich auf die Tradition der Kinderrepubliken zurück.

Literatur

- Herma Esser: Erinnerungen an die Kinderrepublik Seekamp. In: Kurt Hamer / Karl-Werner Schunck / Rolf Schwarz (Hrsg.): Vergessen und verdrängt. Arbeiterbewegung und Nationalsozialismus in den Kreisen Rendsburg und Eckernförde. Eine andere Heimatgeschichte (Eckernförde 1984)

- Andreas Gayk / Niels Brodersen / Richard Grune: Die rote Kinderrepublik Seekamp. Ein Buch von Arbeiterkindern für Arbeiterkinder (Berlin 1928, 2. Auflg. Kiel 1929)

- Susanne Kalweit (Hrsg.): Ich hab mich niemals arm gefühlt. Die Kielerin Rosa Wallbaum berichtet aus ihrem Leben (Berlin/Hamburg 2010) ISBN 978-3-86850-644-0 (Darin ein Kapitel mit Erinnerungen an die Kinderrepublik Seekamp, an der sie als Zwölfjährige teilnahm)

- Johannes-Martin Kamp: Kinderrepubliken. Geschichte, Praxis und Theorie radikaler Selbstregierung in Kinder- und Jugendheimen (Opladen 1995) ISBN 3-8100-1357-9 PDF Download

- Jochen Zimmer / Axel Zimmermann (Hrsg.): Die rote Kinderrepublik Seekamp. Ein Buch von Arbeiterkindern für Arbeiterkinder (Neuauflage Stuttgart 1976)

- Rolf Schulte: Von Kindern und "Kinderrepubliken". Zur 1933 von den Nationalsozialisten verbotenen "Kinderfreundebewegung" in Schleswig-Holstein. In: Demokratische Geschichte 3(1988)

Quellen

- ↑ Möglich war dies nur, weil die Bahn kinderreichen Familien Ermäßigungen gab. Als diese 1932 gestrichen wurden, ging man zu regionalen Kinderrepubliken über. Vgl. Schulte: Von Kindern, S. 425

- ↑ Schulte: Von Kindern, S. 419

- ↑ Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. VI (unnummeriert)

- ↑ Andreas Gayk vor dem sozialistischen Erziehungsverein "Neue Gemeinschaft", Schleswig-Holsteinische Volkszeitung, ??.5.1927

- ↑ Schulte: Von Kindern, S. 419

- ↑ Vgl. Jugend! Deutschland 1918-1945: Die "Kinderrepublik" Seekamp

- ↑ Schulte: Von Kindern, S. 420

- ↑ Vgl. Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. 37

- ↑ So enthält die Dokumentation ungewöhnlich viele Abbildungen von Mädchen

- ↑ Vgl. etwa Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. 20 unten

- ↑ Kalweit, Rosa Wallbaum, S. 49 ff.

- ↑ Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. 60 ff.

- ↑ Kalweit, Rosa Wallbaum, S. 50 f.

- ↑ Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. 21

- ↑ Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. 63

- ↑ AWO-Zeitung - Mitgliedermagazin der Arbeiterwohlfahrt Kiel e.V., 1|2016, S. 2

- ↑ Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. 40 f.

- ↑ Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. 10, 12, 20

- ↑ Kalweit, Rosa Wallbaum, S. 52 f.

- ↑ Zimmer / Zimmermann: Kinderrepublik, S. 49 ff.

- ↑ Kalweit, Rosa Wallbaum, S. 50

- ↑ Eine Kopie liegt im Landesfilmarchiv, Abt. 2002 Nr. 51.

- ↑ Kalweit, Rosa Wallbaum, S. 45 Anm. 2

- ↑ Kalweit: Rosa Wallbaum, S. 141 f.

- ↑ Vgl. Jugend! Deutschland 1918-1945: Die "Kinderrepubliken"

Weblinks

- Virtuelles Museum: Ausschnitte aus dem zeitgenössischen Film über die Kinderrepublik Seekamp

- Jugend! Deutschland 1918-1945: Die "Kinderrepublik" Seekamp