Julius Leber

|

| Julius Leber |

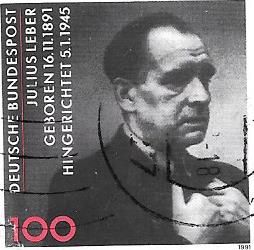

Dr. Julius Hieronymus Leber (auch Jules), * 16. November 1891 in Biesheim (Elsass), † 5. Januar 1945 im Gefängnis Berlin-Plötzensee; Nationalökonom und Journalist. Mitglied der SPD seit etwa 1912.

Leben & Beruf

Julius Leber wurde unehelich geboren; seine Mutter Katharina heiratet später den Maurer Jean Leber, der ihn adoptierte. Wesentlich geprägt wurde er auch vom Großvater, der sich eher als Franzose fühlte.[1] Er konnte ab 1902 die Höhere Bürgerschule im badischen Breisach besuchen, erwarb das "Einjährig-Freiwillige" (etwa Mittlere Reife) und schloss ab 1908 eine kaufmännische Ausbildung an. 1913[2] bestand er an der Oberrealschule in Freiburg/Breisgau sein Abitur. Schon zu dieser Zeit schrieb er seine ersten Zeitungsberichte, verdiente das Geld für den Schulbesuch auch mit Nachhilfeunterricht.[3]

In Straßburg, später in Freiburg studierte er Nationalökonomie und Geschichte, bis er sich beim Beginn des 1. Weltkriegs freiwillig meldete. Er wurde zweimal verwundet und erlitt eine Gasvergiftung,[4] wurde jedoch 1915 zum Leutnant und Batteriechef befördert; ihm wurde das Eiserne Kreuz 2. und 1. Klasse verliehen. Nach 1918 diente er weiterhin in der Reichswehr, als Batteriechef beim Grenzschutz im Osten. Weil er sich 1920 im Kapp-Putsch mit seiner Einheit auf die Seite der rechtmäßigen Regierung stellte, entließ ihn die Reichswehr ungeachtet seines Protestes.[5]

Er nahm sein Studium in Freiburg wieder auf und wurde Ende 1920 zum Dr. rer. pol. promoviert.

Julius Leber kam aus einem katholischen Umfeld; später gehörte dem reformorientierten Freimaurerbund "Zur aufgehenden Sonne" an.[6]

Am 21. November 1927 heirateten er und Annedore Rosenthal, zunächst gegen den Willen des Vaters Georg Rosenthal, der das Lübecker Katharineum leitete. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Tochter Katharina und Sohn Mathias.Referenzfehler: Für ein <ref>-Tag fehlt ein schließendes </ref>-Tag. Am 15. März 1921 übernahm er die Chefredaktion des Lübecker Volksboten.[7] So wurde er später auch Mentor des jungen Herbert Frahm.[8]

Schon im Herbst 1921 kam er in die Lübecker Bürgerschaft, der er bis 1933 angehörte. In dieser Zeit wandelte er sich vom Anhänger marxistischer Theorien zum reformorientierten Sozialdemokraten. Er bekämpfte die deutschnationale Stadtspitze und trug dazu bei, dass 1926 als erster Sozialdemokrat Paul Löwigt zum Bürgermeister gewählt wurde. Sein Hauptanliegen

"war die Festigung der Republik von einer zunächst eher linksorientierten aktivistischen Position aus. Auffällig war die starke Betonung der Bedeutung republikanischer Symbole bei ihm. L. vertrat gegenüber der Politik seiner Partei eine kritische Einstellung, bemängelte zu große Kompromißbereitschaft und Vernachlässigung der an Marx orientierten Grundsätze der Parteitheorie. Erst seit 1923 löste er sich von dieser ideologischen Position und vertrat immer offener die These, daß gerade die Bindung an diese Theorie ein Hemmnis für eine aktive Mitgestaltung der Republik durch die SPD sei."[9]

Ab 1924 vertrat er Lübeck als Mitglied des Reichstages für den Wahlkreis 35 (Mecklenburg). Hier beschäftigte er sich vorwiegend mit Wehrpolitik.[10]

"Er arbeitete an dem Entwurf der 1929 von der SPD verabschiedeten Richtlinien zur Wehrfrage mit. Sein Ziel war, 'zwischen Arbeiterschaft, Republik und Reichswehr so etwas wie ein gemeinsames Fundament herzustellen'. Dabei kritisierte er gleichermaßen das Selbstverständnis der Reichswehr als 'Staat im Staate' wie wehrfeindliche Strömungen innerhalb seiner eigenen Partei."[11]

Innerparteilich setzte er sich dafür ein, die Auswahl der Führungsauslese der Partei zu verändern,

"durch die etablierte Eliten bestätigt und der Aufstieg neuer, jüngerer Kräfte erschwert wurde. L. war überzeugt von der hohen Bedeutung charismatischer Führerpersönlichkeiten in der Politik; das wird gerade da besonders deutlich, wo er führende Kräfte seiner Partei in scharfer Form kritisiert."[12]

"L.s kritische Überlegungen haben auf Grund der historischen Entwicklung die SPD der Weimarer Zeit kaum entscheidend verändern können. Auswirkungen seiner Reformbemühungen werden jedoch im Godesberger Programm der SPD von 1959 spürbar.[13]

NS-Diktatur

Aam 31. Januar 1933 kam es auch in Lübeck im Rahmen des Fackelzuges anlässlich der Machtübertragung an Hitler zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den rechtsgerichteten Kräften auf der einen und Reichsbanner und Antifaschistischer Aktion auf der anderen Seite. In den Morgenstunden des 1. Februar wurde ein Angreifer vom Reichsbanner-Mann Willi Rath in Notwehr so schwer verletzt, dass er starb. Julius Leber - dessen Immunität als Mitglied des Reichstages ignoriert wurde - und sein Begleiter kamen in Untersuchungshaft. Am 27. Mai wurde Willi Rath zu einem Jahr, Julius Leber als "geistiger Urheber" der Tat zu 20 Monaten[14] Gefängnis verurteilt. Seine Verhaftung war der Anlass zu den letzten großen offenen Protestaktionen der Lübecker Arbeiterbewegung und der Eisernen Front gegen die Nationalsozialisten am 19. Februar.

Nach Ende seiner Haft wurde Julius Leber 1935 nicht freigelassen, sondern noch bis Mai 1937 in den KZ Esterwegen und Sachsenhausen festgehalten. Nach seiner Entlassung betrieb er in Berlin-Schöneberg eine Kohlenhandlung, die ihm erlaubte, seine Widerstandsaktivitäten fortzuführen. Er pflegte Kontakte sowohl zum linken Widerstand als auch zum zum militärischen Widerstand um Graf von Stauffenberg und zum "Kreisauer Kreis" um Graf von Moltke und Carl Goerdeler, von denen er als künftiger Innenminister vorgesehen war. Am 5. Juli 1944, noch vor dem Attentat auf Hitler, wurde er nach einem Gespräch mit Vertretern der Widerstandsgruppe um Anton Saefkow und Franz Jacob, an dem ein NS-Spitzel teilnahm, von den Nazis erneut verhaftet und im KZ Ravensbrück gefangen gehalten. Dort traf ihn Isa Vermehren, die ihn aus Lübeck kannte:

"Er sah grau aus und alt, wie immer lag dieser trotzige, entschlossene Zug um seinen Mund, und der Ausdruck seiner Augen war voll resignierter Traurigkeit. Er sagte gleich, daß für ihn nichts zu hoffen sei, fand aber, an der Größe des Unternehmens gemessen, den Einsatz des eigenen Lebens nur entsprechend und bat mich, auch seiner Frau in diesem Sinne Grüße zu sagen. [Ebenso] trug er mir Grüße auf an die Lübecker Arbeiterschaft, sie sollten treu bleiben und nie die gute, gemeinsame Sache verraten."[15]

Für seine Verhandlung vor dem Volksgerichtshof wurde er am 14. Oktober 1944 in das berüchtigte "Hausgefängnis" der Gestapo-Zentrale an der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin gebracht[16]. Das berüchtigte Gericht unter Roland Freisler verurteilte ihn am 20. Oktober zum Tode. Am 5. Januar 1945 wurde er in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Kurz vor seiner Ermordung schrieb Julius Leber an seine Freunde:

"Für eine so gute und gerechte Sache ist der Einsatz des eigenen Lebens der angemessene Preis. Wir haben getan, was in unserer Macht gestanden hat. Es ist nicht unser Verschulden, dass alles so und nicht anders ausgegangen ist."[17]

Ehrungen

Nach Ende der NS-Herrschaft wurde Julius Leber auf dem Waldfriedhof Berlin-Zehlendorf in einem Ehrengrab des Landes Berlin beigesetzt (Abt.XVI-W-701/702).

Durch die Initiative von Annedore Leber wird die Erinnerung auch auf dem Grundstück der 1944 durch einen Bombentreffer zerstörten Kohlenhandlung weiter gepflegt. 1950 ließ Annedore Leber ein neues Haus errichten, das heute den Lern- und Gedenkort Annedore und Julius Leber] beherbergt.

Zudem wird sie bis heute durch eine Vielzahl von Straßen-, Schul- und anderen Benennungen im Bewusstsein der Menschen gehalten. Umter anderem sind in Itzehoe, Kiel, Lübeck und Wedel Straßen nach ihm benannt.

Veröffentlichungen

- Ein Mann geht seinen Weg. Schriften, Reden, Briefe (Berlin-Schöneberg 1952). Mit einem Vorwort von Gustav Dahrendorf

- Schriften, Reden, Briefe (1920–45) (München 1976). Hrsg. v. D. Beck u. W. F. Schoeller, mit einem Vorwort von Willy Brandt und einer Gedenkrede von Golo Mann

Literatur & Links

- Beck, Dorothea: Leber, Julius in: Neue Deutsche Biographie 14 (1985), S. 18-19. Online-Version

- Leber, Annedore (Hg.): Das Gewissen entscheidet. Bereiche des deutschen Widerstandes von 1933-1945 in Lebensbildern (mit Willy Brandt, Berlin-Schöneberg 1958)

- Gedenkstätte Deutscher Widerstand

- Wikipedia: Julius Leber

Einzelnachweise

- ↑ Wikipedia: Julius Leber, abgerufen 11.3.2021

- ↑ So Beck: Julius Leber, S. 18; Wikipedia gibt 1912 an.

- ↑ Wikipedia: Julius Leber, abgerufen 11.3.2021

- ↑ Wikipedia: Julius Leber, abgerufen 11.3.2021

- ↑ Wikipedia: Julius Leber, abgerufen 11.3.2021

- ↑ Goeller, Tom: Freimaurer- Aufklärung eines Mythos [Berlin 2006), ISBN 978-3-89809-071-1, S. 130

- ↑ Julius Leber als Journalist, abgerufen 13.3.2021

- ↑ Altenmüller, Irene: Willy Brandt: Aufgewachsen im Arbeitermilieu für NDR Info, 11.12.2013

- ↑ Beck: Julius Leber, S. 18 f.

- ↑ Reichstagshandbuch, 3. Wahlperiode (Berlin 1924), S. 298

- ↑ Beck: Julius Leber, S. 19

- ↑ Beck: Julius Leber, S. 19

- ↑ Beck: Julius Leber, S. 19

- ↑ Lt. Wikipedia: Julius Leber, abgerufen 11.3.2021, zu 18 Monaten

- ↑ Isa Vermehren: Reise durch den letzten Akt, zit. in Wegner, Matthias: Ein weites Herz. Die zwei Leben der Isa Vermehren (München 2005), S. 166

- ↑ Stiftung Topographie des Terrors (Hg.): Das "Hausgefängnis" der Gestapo-Zentrale in Berlin (2. erw. Auflage Berlin 2006), ISBN 3-9807205-4-3, S. 224

- ↑ 150 Jahre SPD: Ein Mann der Tat