Siegfried Berger

|

| Siegfried Berger |

Karl Siegfried Berger, * 24. Juli 1918 in Sebnitz/Sachsen; † 29. Januar 2002 in Kiel; Ingenieur. 1953 einer der Streikführer des Volksaufstandes in der DDR. Zweimal verheiratet, ein Sohn. Mitglied der SPD seit 1948.

Werdegang

Siegfried Berger war der Sohn eines Metallarbeiters und Bäckers, der 1920 in die KPD eintrat. Er selbst lehnte die KPD ab[1] und gehörte in seiner Kindheit und Jugend sozialdemokratischen Organisationen an - der Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde, dem Arbeitersportverein, dem Arbeiter-Mandolinenbund und schließlich der Sozialistischen Arbeiter-Jugend (SAJ). 1930 wechselte er mit einem Stipendium von der Versuchsschule auf die Höhere Versuchsschule Dresden. Danach machte er eine Lehre als Elektro-Maschinenbauer und studierte von 1938 bis 1940 Ingenieurwesen. Nach dem Abschluss wurde er als Zivilingenieur dienstverpflichtet.

Der Kriegsbeginn war für den 21-Jährigen ein Schock.[2] Schon während des Krieges gelangte er im Januar 1941 durch eine Dienstverpflichtung nach Kiel; seine (erste) Frau folgte ihm im selben Jahr. Während eines Bombenangriffs erlitt sie 1942 eine Fehlgeburt, 1944 wurde der Sohn Falk in Kiel geboren.

Bei Kriegsende 1945 war die Familie in den Osten zurückgekehrt. Die amerikanischen Streitkräfte internierten den Zivilingenieur, entließen ihn aber bereits im Oktober.[3]

Wegen seines unverhohlenen Antikommunismus erhielt er in Sachsen für kurze Zeit Arbeitsverbot.[4] Ab November 1946 war er wieder als Ingenieur tätig, zuletzt im "Sachsenwerk" in Radeberg. Dort ging er auch 1947 in den Widerstand; die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED im April 1946 lehnte er ab. Er übernahm die Leitung einer - nach DDR-Gesetzen illegalen - sozialdemokratischen Gruppe, die vom Ostbüro der SPD geführt wurde; ab 1948 war er als SPD-Mitglied in Neukölln (West-Berlin) registriert.[5] Er transportierte Informationen, Bücher und Zeitschriften nach Dresden, stellte politische Kontakte her und versuchte, die SPD als Partei im Untergrund zu erhalten.[6]

Im September 1950 wechselte er als Entwicklungsingenieur ins VEB Funkwerk Köpenick (Ost-Berlin), wo er seine Widerstandstätigkeit weiterführte. Das Ostbüro der SPD beschaffte ihm Funkgeräte und andere Logistik, die er in die DDR schmuggelte.[7]

Der 17. Juni und die Folgen

Beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 stand Siegfried Berger im Funkwerk Köpenick an der Spitze des Streiks. Am 20. Juni wurde er verhaftet, am 2. Juli durch ein sowjetisches Militärtribunal zu sieben Jahren Arbeitslager verurteilt, von denen er ab Mai 1954 anderthalb Jahre im Arbeitslager Workuta/Sibirien verbüßte.

- "Weihnachten 1954 erlebt Siegfried Berger auf seinem Strohsack. Noch immer weiß er nichts von seiner Familie, für ihn und seine Mithäftlinge wird der Schein einer Kerze zum wahren Symbol ihrer Hoffnung auf Freiheit und Erlösung. Nur kurz treffen sich die Gefangenen, um an den Feiertagen an ihre Familien zu denken; im Schacht singen einige das Lied von der Stillen Nacht, geduldet von den Aufsehern. Die Pakete des Roten Kreuzes erinnern an die Außenwelt und an das "Fest der Liebe". Weihnachten in Workuta wird zu einer "inneren Feier" eines jeden einzelnen - Anlaß zur einsamen Besinnung. Denn die Gefangenen arbeiten auch an diesem Tag in drei Schichten. Der Tag beginnt um 5 Uhr mit dem obligatorischen Morgenappell, es gibt meist nasses Brot zum Frühstück, zum Mittag Kohlsuppe mit Fischköpfen, abends Grieß- oder Hirsebrei und immer wieder kaum genießbare Fische. Die Knochenarbeit dauert jeweils neun Tage, denen ein freier Tag folgt, der als wahrer Feiertag gilt."[8]

Im Oktober 1955 konnte er nach West-Berlin zurückkehren. Als er erfuhr, dass wegen der Arbeit für das Ostbüro der SPD die Verhaftung durch das Ministerium für Staatssicherheit drohte, ging er nicht in die DDR zurück.[9] Er zog zunächst nach Hamburg, später nach Kiel und arbeitete bis zum Ruhestand 1981 wieder als Ingenieur, zuletzt bei einer Firma für Schiffselektronik.

Die Wende erlebten Bergers als ganz großes Ereignis[10]; sie besuchten auch ihre alte Heimat Sachsen. 1996 wurde Siegfried Berger von den russischen Behörden als "Opfer politischer Repression" rehabilitiert.[11]

Er war vor allem im Arbeitskreis der politischen Häftlinge in der SBZ/DDR in Kiel aktiv, außerdem bei den Juso 22. Er und seine zweite Frau Thea Berger gehörten dem Ortsverein Schilksee an, übernahmen dort aber, so weit feststellbar, keine Funktionen; nur wenige GenossInnen erinnern sich noch an sie.[12]

- "Siegfried und Thea Berger blieben zeit ihres Lebens Sozialdemokraten. Es war allerdings für beide schwer zu ertragen, dass es seit 1994 zu Koalitionen zwischen der PDS und der SPD kam. Die PDS als Erbin der SED, vielfach noch mit ehemaligen SED-Politikern in Führungspositionen, war für ihn nicht akzeptabel [...]. Er empfand die Zusammenarbeit als Verrat an den Genossen/innen, die unter der SED-Diktatur für ihre SPD-Treue gestorben waren oder leiden mussten. Es war für ihn wie eine Ohrfeige, dass die antidemokratische SED-Nomenklatur nun ausgerechnet mit "seiner SPD" kooperierte. Deshalb traten beide Bergers in den 90er Jahren, nach über 40jähriger Mitgliedschaft [...], aus der SPD aus. [Siegfried Berger hatte in seinen letzten Lebensjahren] seinen Frieden mit der SPD gemacht, aber eine Kooperation mit der ehemaligen SED blieb für ihn ein "Sündenfall"."[13]

Ihren Lebensabend verbrachten die Bergers in einer Senioren-Wohnanlage in Dänisch-Nienhof, hielten aber weiterhin Kontakt nach Kiel, unter anderen zu Rolf Fischer und Rosa Wallbaum. Ersterer erinnert sich an sie als "ausgesprochen freundlich und ohne Eitelkeit" und gern bereit, von ihrer Vergangenheit zu sprechen.[14]

Ehrungen

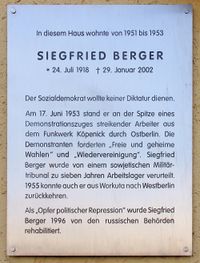

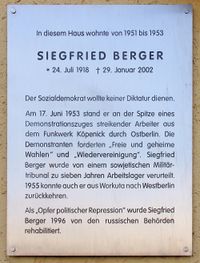

Am Haus Römerweg 40 in Berlin-Karlshorst, in dem er von 1951 bis zu seiner Verhaftung 1953 lebte, wurde nach seinem Tod eine Gedenktafel für Siegfried Berger angebracht.[15]

Veröffentlichungen

- "Ich nehme das Urteil nicht an". Ein Berliner Streikführer des 17. Juni vor dem sowjetischen Militärtribunal (Berlin 2007, 4. durchges. Auflage), 978-3-934085-10-7

Literatur & Links

- Torsten Diedrich: Waffen gegen das Volk. Der 17. Juni 1953 in der DDR (München 2003) ISBN=3-486-56735-7

- Bernd Eisenfeld, Ilko-Sascha Kowalczuk, Ehrhart Neubert: Die verdrängte Revolution. Der Platz des 17. Juni in der deutschen Geschichte (Bremen 2004) ISBN=3-86108-387-6

- Karl-Rudolf Fischer: So überlebten wir Workuta. Ein Kieler aus Sachsen erinnert sich an seine Internierung im Sowjet-Lager, Kieler Nachrichten, 24.12.1994

- Stefan Heym: Fünf Tage im Juni (Berlin 1989) ISBN=3-371-00244-6

- Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe, Band 1: ISK (Ilko-Sascha Kowalczuk): Siegfried Berger (Onlineversion bei der Bundesstiftung Aufarbeitung, abgerufen 20.12.2017)

- Wikipedia: Siegfried Berger (Bürgerrechtler) (Keine zusätzlichen Informationen gegenüber "Wer war wer ...")

- [

|

| Siegfried Berger |

Karl Siegfried Berger, * 24. Juli 1918 in Sebnitz/Sachsen; † 29. Januar 2002 in Kiel; Ingenieur. 1953 einer der Streikführer des Volksaufstandes in der DDR. Zweimal verheiratet, ein Sohn. Mitglied der SPD seit 1948.

Werdegang

Siegfried Berger war der Sohn eines Metallarbeiters und Bäckers, der 1920 in die KPD eintrat. Er selbst lehnte die KPD ab[16] und gehörte in seiner Kindheit und Jugend sozialdemokratischen Organisationen an - der Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde, dem Arbeitersportverein, dem Arbeiter-Mandolinenbund und schließlich der Sozialistischen Arbeiter-Jugend (SAJ). 1930 wechselte er mit einem Stipendium von der Versuchsschule auf die Höhere Versuchsschule Dresden. Danach machte er eine Lehre als Elektro-Maschinenbauer und studierte von 1938 bis 1940 Ingenieurwesen. Nach dem Abschluss wurde er als Zivilingenieur dienstverpflichtet.

Der Kriegsbeginn war für den 21-Jährigen ein Schock.[17] Schon während des Krieges gelangte er im Januar 1941 durch eine Dienstverpflichtung nach Kiel; seine (erste) Frau folgte ihm im selben Jahr. Während eines Bombenangriffs erlitt sie 1942 eine Fehlgeburt, 1944 wurde der Sohn Falk in Kiel geboren.

Bei Kriegsende 1945 war die Familie in den Osten zurückgekehrt. Die amerikanischen Streitkräfte internierten den Zivilingenieur, entließen ihn aber bereits im Oktober.[18]

Wegen seines unverhohlenen Antikommunismus erhielt er in Sachsen für kurze Zeit Arbeitsverbot.[19] Ab November 1946 war er wieder als Ingenieur tätig, zuletzt im "Sachsenwerk" in Radeberg. Dort ging er auch 1947 in den Widerstand; die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED im April 1946 lehnte er ab. Er übernahm die Leitung einer - nach DDR-Gesetzen illegalen - sozialdemokratischen Gruppe, die vom Ostbüro der SPD geführt wurde; ab 1948 war er als SPD-Mitglied in Neukölln (West-Berlin) registriert.[20] Er transportierte Informationen, Bücher und Zeitschriften nach Dresden, stellte politische Kontakte her und versuchte, die SPD als Partei im Untergrund zu erhalten.[21]

Im September 1950 wechselte er als Entwicklungsingenieur ins VEB Funkwerk Köpenick (Ost-Berlin), wo er seine Widerstandstätigkeit weiterführte. Das Ostbüro der SPD beschaffte ihm Funkgeräte und andere Logistik, die er in die DDR schmuggelte.[22]

Der 17. Juni und die Folgen

Beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 stand Siegfried Berger im Funkwerk Köpenick an der Spitze des Streiks. Am 20. Juni wurde er verhaftet, am 2. Juli durch ein sowjetisches Militärtribunal zu sieben Jahren Arbeitslager verurteilt, von denen er ab Mai 1954 anderthalb Jahre im Arbeitslager Workuta/Sibirien verbüßte.

- "Weihnachten 1954 erlebt Siegfried Berger auf seinem Strohsack. Noch immer weiß er nichts von seiner Familie, für ihn und seine Mithäftlinge wird der Schein einer Kerze zum wahren Symbol ihrer Hoffnung auf Freiheit und Erlösung. Nur kurz treffen sich die Gefangenen, um an den Feiertagen an ihre Familien zu denken; im Schacht singen einige das Lied von der Stillen Nacht, geduldet von den Aufsehern. Die Pakete des Roten Kreuzes erinnern an die Außenwelt und an das "Fest der Liebe". Weihnachten in Workuta wird zu einer "inneren Feier" eines jeden einzelnen - Anlaß zur einsamen Besinnung. Denn die Gefangenen arbeiten auch an diesem Tag in drei Schichten. Der Tag beginnt um 5 Uhr mit dem obligatorischen Morgenappell, es gibt meist nasses Brot zum Frühstück, zum Mittag Kohlsuppe mit Fischköpfen, abends Grieß- oder Hirsebrei und immer wieder kaum genießbare Fische. Die Knochenarbeit dauert jeweils neun Tage, denen ein freier Tag folgt, der als wahrer Feiertag gilt."[23]

Im Oktober 1955 konnte er nach West-Berlin zurückkehren. Als er erfuhr, dass wegen der Arbeit für das Ostbüro der SPD die Verhaftung durch das Ministerium für Staatssicherheit drohte, ging er nicht in die DDR zurück.[24] Er zog zunächst nach Hamburg, später nach Kiel und arbeitete bis zum Ruhestand 1981 wieder als Ingenieur, zuletzt bei einer Firma für Schiffselektronik.

Die Wende erlebten Bergers als ganz großes Ereignis[25]; sie besuchten auch ihre alte Heimat Sachsen. 1996 wurde Siegfried Berger von den russischen Behörden als "Opfer politischer Repression" rehabilitiert.[26]

Er war vor allem im Arbeitskreis der politischen Häftlinge in der SBZ/DDR in Kiel aktiv, außerdem bei den Juso 22. Er und seine zweite Frau Thea Berger gehörten dem Ortsverein Schilksee an, übernahmen dort aber, so weit feststellbar, keine Funktionen; nur wenige GenossInnen erinnern sich noch an sie.[27]

- "Siegfried und Thea Berger blieben zeit ihres Lebens Sozialdemokraten. Es war allerdings für beide schwer zu ertragen, dass es seit 1994 zu Koalitionen zwischen der PDS und der SPD kam. Die PDS als Erbin der SED, vielfach noch mit ehemaligen SED-Politikern in Führungspositionen, war für ihn nicht akzeptabel [...]. Er empfand die Zusammenarbeit als Verrat an den Genossen/innen, die unter der SED-Diktatur für ihre SPD-Treue gestorben waren oder leiden mussten. Es war für ihn wie eine Ohrfeige, dass die antidemokratische SED-Nomenklatur nun ausgerechnet mit "seiner SPD" kooperierte. Deshalb traten beide Bergers in den 90er Jahren, nach über 40jähriger Mitgliedschaft [...], aus der SPD aus. [Siegfried Berger hatte in seinen letzten Lebensjahren] seinen Frieden mit der SPD gemacht, aber eine Kooperation mit der ehemaligen SED blieb für ihn ein "Sündenfall"."[28]

Ihren Lebensabend verbrachten die Bergers in einer Senioren-Wohnanlage in Dänisch-Nienhof, hielten aber weiterhin Kontakt nach Kiel, unter anderen zu Rolf Fischer und Rosa Wallbaum. Ersterer erinnert sich an sie als "ausgesprochen freundlich und ohne Eitelkeit" und gern bereit, von ihrer Vergangenheit zu sprechen.[29]

Ehrungen

Am Haus Römerweg 40 in Berlin-Karlshorst, in dem er von 1951 bis zu seiner Verhaftung 1953 lebte, wurde nach seinem Tod eine Gedenktafel für Siegfried Berger angebracht.[30]

Veröffentlichungen

- "Ich nehme das Urteil nicht an". Ein Berliner Streikführer des 17. Juni vor dem sowjetischen Militärtribunal (Berlin 2007, 4. durchges. Auflage), 978-3-934085-10-7

Literatur & Links

- Torsten Diedrich: Waffen gegen das Volk. Der 17. Juni 1953 in der DDR (München 2003) ISBN=3-486-56735-7

- Bernd Eisenfeld, Ilko-Sascha Kowalczuk, Ehrhart Neubert: Die verdrängte Revolution. Der Platz des 17. Juni in der deutschen Geschichte (Bremen 2004) ISBN=3-86108-387-6

- Karl-Rudolf Fischer: So überlebten wir Workuta. Ein Kieler aus Sachsen erinnert sich an seine Internierung im Sowjet-Lager, Kieler Nachrichten, 24.12.1994

- Stefan Heym: Fünf Tage im Juni (Berlin 1989) ISBN=3-371-00244-6

- Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe, Band 1: ISK (Ilko-Sascha Kowalczuk): Siegfried Berger (Onlineversion bei der Bundesstiftung Aufarbeitung, abgerufen 20.12.2017)

- Wikipedia: Siegfried Berger (Bürgerrechtler) (Keine zusätzlichen Informationen gegenüber "Wer war wer ...")

- Gedenktage der Berliner SPD 2017

Quellen

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Kowalczuk: Siegfried Berger

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Gedenktage der Berliner SPD 2017, abgerufen 22.3.2018

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Kowalczuk: Siegfried Berger

- ↑ Fischer: Workuta

- ↑ Kowalczuk: Siegfried Berger

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Siehe Gedenktafel.

- ↑ Nach Auskunft der OV-Vorsitzenden Gesine Stück, die sich bei älteren Mitgliedern umgehört hatte, vom November/Dezember 2017.

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Wikipedia: Siegfried Berger (Bürgerrechtler), abgerufen 20.12.2017

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Kowalczuk: Siegfried Berger

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Gedenktage der Berliner SPD 2017, abgerufen 22.3.2018

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Kowalczuk: Siegfried Berger

- ↑ Fischer: Workuta

- ↑ Kowalczuk: Siegfried Berger

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Siehe Gedenktafel.

- ↑ Nach Auskunft der OV-Vorsitzenden Gesine Stück, die sich bei älteren Mitgliedern umgehört hatte, vom November/Dezember 2017.

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Mitteilung von Rolf Fischer, eMail vom 17.3.2018

- ↑ Wikipedia: Siegfried Berger (Bürgerrechtler), abgerufen 20.12.2017