Daniel Rindfleisch: Unterschied zwischen den Versionen

Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |

||

| Zeile 34: | Zeile 34: | ||

Vom November [[1886]] bis zum September [[1889]] leistete er im Ulanenregiment ''König Wilhelm'' (2. Württ.) Nr. 20 seinen Militärdienst ab; er wurde als Unteroffizier entlassen.<ref name=":5" /> Als wandernder Geselle des Schriftsetzer- oder Buchdruckerhandwerks kam er [[1885]] nach Kiel und wurde dort Mitgründer und später Vorsitzender der Zahlstelle des Kieler Fachvereins der Buchbinder, einer gewerkschaftlichen Organisation.<ref name=":3">''[https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN1754726119_19180517/page/5 Schleswig-Holstein]'', ''[[Hamburger Echo]]'', Freitag, den 17. Mai 1918, Seite 5</ref> Bei [[Wilhelm Brecour]] wird er im Januar [[1891]] zum ersten Mal erwähnt, als Vorsitzender des Kieler Zentralverbands der Buchbinder.<ref>Brecour, Wilhelm: ''Die Sozialdemokratische Partei in Kiel. Ihre geschichtliche Entwicklung'' (Kiel o. J. [1932]) (Neudruck in ''Zur Geschichte der Kieler Arbeiterbewegung'', Kiel 1983), S. 59</ref> | Vom November [[1886]] bis zum September [[1889]] leistete er im Ulanenregiment ''König Wilhelm'' (2. Württ.) Nr. 20 seinen Militärdienst ab; er wurde als Unteroffizier entlassen.<ref name=":5" /> Als wandernder Geselle des Schriftsetzer- oder Buchdruckerhandwerks kam er [[1885]] nach Kiel und wurde dort Mitgründer und später Vorsitzender der Zahlstelle des Kieler Fachvereins der Buchbinder, einer gewerkschaftlichen Organisation.<ref name=":3">''[https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN1754726119_19180517/page/5 Schleswig-Holstein]'', ''[[Hamburger Echo]]'', Freitag, den 17. Mai 1918, Seite 5</ref> Bei [[Wilhelm Brecour]] wird er im Januar [[1891]] zum ersten Mal erwähnt, als Vorsitzender des Kieler Zentralverbands der Buchbinder.<ref>Brecour, Wilhelm: ''Die Sozialdemokratische Partei in Kiel. Ihre geschichtliche Entwicklung'' (Kiel o. J. [1932]) (Neudruck in ''Zur Geschichte der Kieler Arbeiterbewegung'', Kiel 1983), S. 59</ref> | ||

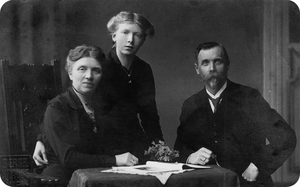

Am [[1891]] heirateten er - damals noch wohnhaft in der Koldingstraße 1 - und das Dienstmädchen Helene Dorothea Christina, geb. Rathje ([[29. Juli]] [[1869]] in Kiel-April [[1938]] in Kiel), Tochter des Bierfuhrmannes Carl Heinrich Rathje und seiner Frau Catharina Magdalena Dorothea - beide schon verstorben. Sie lebte im Kronshagener Weg 35 bei einem Zimmermeister Rathje, der zugleich Trauzeuge, also vermutlich ihr Bruder war.<ref name=":4" /> Das Ehepaar Rindfleisch bekam vier Kinder, von denen nur zwei, Paul Ernst ([[21. März]] [[1895]]-[[2. August]] [[1938]] in Hamburg-Wandsbek)<ref>Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 687, Standesamt Kiel I, Geburten 1895-1896</ref> und die Tochter Anna Maria 'Mariechen' ([[3. Januar]] [[1901]]-[[13. April]] [[1986]] in Kiel)<ref>Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 66, Standesamt Kiel I, Geburten 1899-1901</ref> bis ins Erwachsenenalter überlebten. Hans Friedrich (1892- | Am [[1891]] heirateten er - damals noch wohnhaft in der Koldingstraße 1 - und das Dienstmädchen Helene Dorothea Christina, geb. Rathje ([[29. Juli]] [[1869]] in Kiel-April [[1938]] in Kiel), Tochter des Bierfuhrmannes Carl Heinrich Rathje und seiner Frau Catharina Magdalena Dorothea - beide schon verstorben. Sie lebte im Kronshagener Weg 35 bei einem Zimmermeister Rathje, der zugleich Trauzeuge, also vermutlich ihr Bruder war.<ref name=":4" /> Das Ehepaar Rindfleisch bekam vier Kinder, von denen nur zwei, Paul Ernst ([[21. März]] [[1895]]-[[2. August]] [[1938]] in Hamburg-Wandsbek)<ref>Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 687, Standesamt Kiel I, Geburten 1895-1896</ref> und die Tochter Anna Maria 'Mariechen' ([[3. Januar]] [[1901]]-[[13. April]] [[1986]] in Kiel)<ref>Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 66, Standesamt Kiel I, Geburten 1899-1901</ref> bis ins Erwachsenenalter überlebten. Hans Friedrich (1892-1898)<ref>Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 1001, Standesamt Kiel I, Geburten 1892-1894</ref> und Otto Karl (1896-1897)<ref>Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 1803, Standesamt Kiel I, Geburten 1895-1896</ref> starben früh - damals für viele Familien eine alltägliche Erfahrung. | ||

Alltäglich für Arbeiterfamilien waren auch die ständigen Umzüge auf der Suche nach einer günstigeren oder der wachsenden Familie angepassten Wohnung. Die Familie Rindfleisch lebte nacheinander am Blocksberg 23 (Hinterhaus), in der Schauenburgerstraße 27, am Knooper Weg 162 (wo Mariechen geboren wurde) und in der Harmsstraße 75 (oder 71). Dort wohnte im Nachbarhaus [[Edmund Söhnker]] mit seiner Familie, so dass sich die beiden Männer gut kannten. Mariechen Rindfleisch war, wie sie später im Verwandtenkreis erzählte, eine der Spielkameradinnen des jungen [[Hans Söhnker]]. Nach der NS-Herrschaft arbeitete sie lange als Buchhändlerin in der "Buchhandlung Gutenberg" im [[Gewerkschaftshaus Kiel|Gewerkschaftshaus]] an der [[Carl Legien|Legienstraße]].<ref name=":0">Familiengeschichtlicher Hinweis des Urenkels Eggert Casper, Kiel; Manuskript Slg. Rolf Fischer</ref> | Alltäglich für Arbeiterfamilien waren auch die ständigen Umzüge auf der Suche nach einer günstigeren oder der wachsenden Familie angepassten Wohnung. Die Familie Rindfleisch lebte nacheinander am Blocksberg 23 (Hinterhaus), in der Schauenburgerstraße 27, am Knooper Weg 162 (wo Mariechen geboren wurde) und in der Harmsstraße 75 (oder 71). Dort wohnte im Nachbarhaus [[Edmund Söhnker]] mit seiner Familie, so dass sich die beiden Männer gut kannten. Mariechen Rindfleisch war, wie sie später im Verwandtenkreis erzählte, eine der Spielkameradinnen des jungen [[Hans Söhnker]]. Nach der NS-Herrschaft arbeitete sie lange als Buchhändlerin in der "Buchhandlung Gutenberg" im [[Gewerkschaftshaus Kiel|Gewerkschaftshaus]] an der [[Carl Legien|Legienstraße]].<ref name=":0">Familiengeschichtlicher Hinweis des Urenkels Eggert Casper, Kiel; Manuskript Slg. Rolf Fischer</ref> | ||

Version vom 16. Januar 2024, 20:52 Uhr

|

| Daniel Rindfleisch |

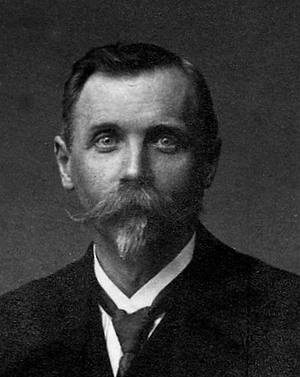

Daniel Rindfleisch, * 7. Oktober 1866 in Isny/Donaukreis (heute Allgäu), Kgr. Württemberg, 14. Mai 1918 in Isny; Buchdrucker/Schriftsetzer, Expedient. Mitglied der SPD vermutlich seit etwa 1890.

Leben & Beruf

Daniel Rindfleisch war der Sohn des Waldmeisters[1], später Buch- und Schreibmaterialien-Händlers Johann Michael Thomas Rindfleisch und seiner Frau Anna Maria, geb. Schönlin[2], aus Isny im Donaukreis, Königreich Württemberg. Dort besuchte er die Volks- und Realschule. Er war zunächst evangelisch[3], in den letzten Jahren Dissident[1], d.h. er rechnete sich keiner Religionsgemeinschaft zu. Vom November 1886 bis zum September 1889 leistete er im Ulanenregiment König Wilhelm (2. Württ.) Nr. 20 seinen Militärdienst ab; er wurde als Unteroffizier entlassen.[1] Als wandernder Geselle des Schriftsetzer- oder Buchdruckerhandwerks kam er 1885 nach Kiel und wurde dort Mitgründer und später Vorsitzender der Zahlstelle des Kieler Fachvereins der Buchbinder, einer gewerkschaftlichen Organisation.[4] Bei Wilhelm Brecour wird er im Januar 1891 zum ersten Mal erwähnt, als Vorsitzender des Kieler Zentralverbands der Buchbinder.[5]

Am 1891 heirateten er - damals noch wohnhaft in der Koldingstraße 1 - und das Dienstmädchen Helene Dorothea Christina, geb. Rathje (29. Juli 1869 in Kiel-April 1938 in Kiel), Tochter des Bierfuhrmannes Carl Heinrich Rathje und seiner Frau Catharina Magdalena Dorothea - beide schon verstorben. Sie lebte im Kronshagener Weg 35 bei einem Zimmermeister Rathje, der zugleich Trauzeuge, also vermutlich ihr Bruder war.[2] Das Ehepaar Rindfleisch bekam vier Kinder, von denen nur zwei, Paul Ernst (21. März 1895-2. August 1938 in Hamburg-Wandsbek)[6] und die Tochter Anna Maria 'Mariechen' (3. Januar 1901-13. April 1986 in Kiel)[7] bis ins Erwachsenenalter überlebten. Hans Friedrich (1892-1898)[8] und Otto Karl (1896-1897)[9] starben früh - damals für viele Familien eine alltägliche Erfahrung.

Alltäglich für Arbeiterfamilien waren auch die ständigen Umzüge auf der Suche nach einer günstigeren oder der wachsenden Familie angepassten Wohnung. Die Familie Rindfleisch lebte nacheinander am Blocksberg 23 (Hinterhaus), in der Schauenburgerstraße 27, am Knooper Weg 162 (wo Mariechen geboren wurde) und in der Harmsstraße 75 (oder 71). Dort wohnte im Nachbarhaus Edmund Söhnker mit seiner Familie, so dass sich die beiden Männer gut kannten. Mariechen Rindfleisch war, wie sie später im Verwandtenkreis erzählte, eine der Spielkameradinnen des jungen Hans Söhnker. Nach der NS-Herrschaft arbeitete sie lange als Buchhändlerin in der "Buchhandlung Gutenberg" im Gewerkschaftshaus an der Legienstraße.[10]

Mit wachsendem politischem Engagement wechselte Daniel Rindfleisch als Expedient, später Prokurist zur Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung (VZ), wo er seine Zeit stärker der Stadtpolitik widmen konnte. Zum Beispiel konnte er häufiger an Wahlkreiskonferenzen in anderen Reichstagswahlkreisen teilnehmen und muss sich dadurch auch gut in der Landespartei ausgekannt haben.

1906 wurde Daniel Rindfleisch zum Vertreter der Gehülfen am Kaufmannsgericht für sechs Jahre gewählt wurde. In der gleichen Wahl wurde Hermann Adam zum Vertreter der Geschäftsinhaber gewählt.[11]

Aufgrund seines politischen oder gewerkschaftlichen Engagements wurde er mehrfach inhaftiert. Als Folge davon, so die Familienlegende, litt er an Schwindsucht. In der Bergluft des Allgäus, in seiner Heimat Isny, hoffte er auf Genesung[10], starb dort jedoch im Mai 1918 mit 51 Jahren.

Partei & Politik

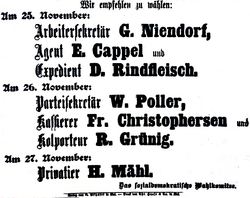

Wann Daniel Rindfleisch der SPD beitrat, ließ sich bisher nicht ermitteln. Er engagierte sich in dem noch jungen Fachverein der Buchbinder offenbar mit Erfolg politisch, denn schon wenige Jahre später nahm er eine zentrale Position in der Kieler SPD ein: Von 1896 bis 1907 oder 1908 führte er den Vorsitz des Sozialdemokratischen Vereins Kiel und Umgegend und entwickelte sich zu einem der führenden Kommunalpolitiker[12] und zum festen Ansprechpartner für die Polizei. Achtmal wurde er allein 1899 von der Obrigkeit vorgeladen.

1900 wurde er als Vertreter der Kieler SPD zur Teilnahme an der Beisetzung von Wilhelm Liebknecht entsandt.[13]

Dass Daniel Rindfleisch nicht nur von "milder" Art gewesen sein muss, zeigt ein Vorfall im Jahr 1902: Frauen war die politische Tätigkeit generell verboten; sie durften aber Versammlungen als Zuhörerinnen von einem separaten Raum aus verfolgen. Das hatte sich bei der Kieler Polizei noch nicht herumgesprochen: Bei einer Parteiversammlung in der Gaststätte "Elysium" waren auf einer Tribüne auch Frauen anwesend. Der überwachende Polizist forderte von Daniel Rindfleisch, der als Vorsitzender die Sitzung leitete, die Frauen aus dem Lokal zu weisen. Dieser weigerte sich, die Polizei stürmte den Saal. Die SPD führte Beschwerde über das Vorgehen der Obrigkeit; seitdem konnten die Genossinnen ungestört teilnehmen.[14]

In seiner Personalakte bei der Stadt ist vermerkt, er habe in den Jahren 1903 bis 1907 wegen Pressvergehen Geld- und Gefängnisstrafen erhalten.[1]

Am 12. Juni 1903 verurteilte das Landgericht Kiel ihn zu drei Monaten Gefängnis wegen Beleidigung des Kaisers. Aus einem kritischen Artikel über den König von Belgien in der VZ hatte man Anspielungen auf den Kaiser herausgelesen.[15] Einsitzen musste er im Provinzialgefängnis in Glückstadt. Am Freitag, dem 26. Februar 1904 wurde er dort entlassen und von einer Abordnung der Kieler SPD abgeholt. Am Bahnhof in Kiel erwartete ihn ein noch größeres Empfangskomitee.[16]

1908 verurteilte das Kieler Schöffengericht Daniel Rindfleisch und Eduard Adler wegen der Teilnahme an einer Demonstration zu einer Geldstrafe von je 15 Mark.[17]

Auch nachdem er den Vorsitz abgegeben hatte - an Edmund Söhnker, seinen politischen Weggefährten aus der Harmsstraße - engagierte sich Daniel Rindfleisch weiterhin im Kreisverein. Etwa 1912 übernahm er unter dem Vorsitzenden Heinrich Bielenberg den stellvertretenden Vorsitz. Wie bedeutsam er für die Kieler SPD war, mag der Umstand zeigen, dass er im August 1915 auf der Trauerfeier für den bekannten Kommunalpolitiker Ernst Cappel neben Gustav Garbe eine der beiden Trauerreden hielt. Er referierte auch in Stadtteilversammlungen und beteiligte sich an Wahlkämpfen und Veranstaltungen. Im Denken stand er der gemäßigten Sozialdemokratie nah, sprach sich im 1. Weltkrieg für den "Burgfrieden" aus und kritisierte die Spaltung durch die ab 1915/16 entstehende linksradikale Opposition in Kiel. Als sich 1917 die USPD abspaltete, blieb er der SPD (jetzt MSPD) treu.

Kommunalpolitik

Seit 1906[18] oder Herbst 1907[4] gehörte Daniel Rindfleisch der Kieler Stadtvertretung an und war damit einer der wenigen Stadtverordneten, die die Kieler Sozialdemokratie stellen konnte. Das preußische Dreiklassenwahlrecht und das in Kiel geltenden "Zensus-Wahlrecht" sicherten den bürgerlichen Parteien immer die Mehrheit im Rathaus. Repräsentativ war diese Zusammensetzung nicht, denn die große Mehrheit der Kieler Bevölkerung war vom Wahlrecht ausgeschlossen.

Daniel Rindfleisch wurde Vorsitzender der SPD-Fraktion[4] und meldete sich in der Stadtverordnetenversammlung häufig zu Wort. So stritt er im August 1915, zusammen mit Wilhelm Spiegel, gegen die Erhöhung der Milchpreise durch den Magistrat, die die Finanzen der Arbeiterhaushalte zusätzlich belastet hätte.[19] Sein Engagement führte ihn auch zur Übernahme höherer Ämter, die einen politischen Zeitenwechsel andeuteten.

Am 7. Januar 1913[20] wurde mit Daniel Rindfleisch erstmals in der Geschichte der Kieler Kommunalpolitik ein Sozialdemokrat stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Dies wurde von der SPD als Erfolg gefeiert und machte seine herausgehobene Stellung in ihrem Kreis deutlich.

Dieses Amt musste er allerdings schon im April 1914 aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Wegen einer schweren Herzkrankheit musste er in Bad Nauheim zu Kur. Für Amtshandlungen des Stadtverordnetenkollegiums war aber die Unterschrift beider Vorsteher nötig, so dass es in Kommunalpolitik zu Verzögerungen gekommen wäre. Als Nachfolger wurde Wilhelm Brecour gewählt.[21]

Später muss er noch einmal stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher geworden sein, denn im Januar 1917 wurde Eduard Adler zu seinem Nachfolger gewählt.[22]

Im Januar 1915 wies der preußische Innenminister die Staatsorgane an, ein "gewisses Entgegenkommen als Anerkennung des Burgfriedens" gegenüber der Sozialdemokratie zu zeigen. Wohl aufgrund dessen[23] wurde am 20. November 1916[24] ein erster Sozialdemokrat - wieder Daniel Rindfleisch - als unbesoldeter Stadtrat in den Kieler Magistrat gewählt; eine Entscheidung, die noch wenige Jahre zuvor unvorstellbar gewesen wäre. Daniel Rindfleisch erhielt 3976 Stimmen, der bisherige Amtsinhaber nur 1409. Er wurde für den Magistrat auch in die Armenkommission gewählt. Für alles stand ihm eine Dienstaufwandsentschädigung von 1800 Mark jährlich zu.[2]

Er füllte das Amt bis zu seinem Tod aus; am 30. Oktober 1918 wurde Wilhelm Poller zum Nachfolger des Verstorbenen gewählt.[25]

Allerdings handelte es sich dabei um ein Ehrenamt, im Gegensatz zu den besoldeten Stadträten, die noch alle aus den bürgerlichen Parteien kamen. Gleichzeitig wurden erstmals auch zwei SPD-Stadtverordnete, Eduard Adler und ein Genosse Ribbe, in die Schuldeputation gewählt. Von einer auch nur irgendwie gleichberechtigten Teilhabe der SPD an den kommunalen Aufgaben und Entscheidungen kann deswegen aber noch längst nicht gesprochen werden.[26]

Stimmen

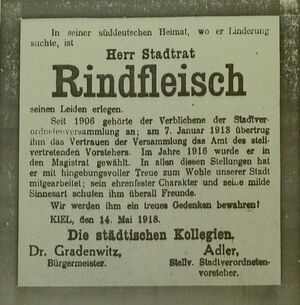

Die Stadt Kiel bescheinigte in der von Bürgermeister Dr. Gradenwitz und dem stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher Eduard Adler unterzeichneten Traueranzeige ihrem verstorbenen Amtsträger, er habe

"mit hingebungsvoller Treue zum Wohle unserer Stadt mitgearbeitet. Sein ehrenfester Charakter und seine milde Sinnesart schufen ihm überall Freunde."[18]

Seine Genossen riefen ihm nach:

"Ein mutiger, selbstloser Kämpfer, ein rastloser, treuer und gewissenhafter Arbeiter, ein trotz etwas rauher äußerer Schale liebenswürdiger, stets hilfsbereiter Mensch und Kamerad, wird er uns stets ein leuchtendes Vorbild sein."[4]

Literatur

- Brecour, Wilhelm: Die Sozialdemokratische Partei in Kiel. Ihre geschichtliche Entwicklung (Kiel o. J. [1932]) (Neudruck in Zur Geschichte der Kieler Arbeiterbewegung, Kiel 1983)

- Fischer, Rolf: "Mit uns die neue Zeit!" Kiels Sozialdemokratie im Kaiserreich und in der Revolution (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie Band 2: 1900-1920)(Kiel 2013) ISBN 978-3-86935-196-4

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 So in seiner Personalakte bei der Stadt Kiel: Personal-Akten des Magistrats zu Kiel, betreffend den unbes. Stadtrat Daniel Rindfleisch, Band I, 1917. Stadtarchiv Kiel, Akte 24762

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Stadtarchiv Kiel: Heiratsurkunde Nr. 67, Standesamt Kiel I, Heiraten 1888-1895

- ↑ So die Angabe in allen Geburtsurkunden.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Schleswig-Holstein, Hamburger Echo, Freitag, den 17. Mai 1918, Seite 5

- ↑ Brecour, Wilhelm: Die Sozialdemokratische Partei in Kiel. Ihre geschichtliche Entwicklung (Kiel o. J. [1932]) (Neudruck in Zur Geschichte der Kieler Arbeiterbewegung, Kiel 1983), S. 59

- ↑ Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 687, Standesamt Kiel I, Geburten 1895-1896

- ↑ Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 66, Standesamt Kiel I, Geburten 1899-1901

- ↑ Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 1001, Standesamt Kiel I, Geburten 1892-1894

- ↑ Stadtarchiv Kiel: Geburtsurkunde Nr. 1803, Standesamt Kiel I, Geburten 1895-1896

- ↑ 10,0 10,1 Familiengeschichtlicher Hinweis des Urenkels Eggert Casper, Kiel; Manuskript Slg. Rolf Fischer

- ↑ Kiel, Hamburger Echo, Donnerstag, den 24. Oktober 1907, Seite 6

- ↑ Fischer, Rolf: "Mit uns die neue Zeit!" Kiels Sozialdemokratie im Kaiserreich und in der Revolution (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie Band 2: 1900-1920)(Kiel 2013) ISBN 978-3-86935-196-4, S. 58

- ↑ Schleswig-Holstein, Hamburger Echo, Samstag, den 11. August 1900, Seite 3

- ↑ Fischer, Rolf: "Mit uns die neue Zeit!" Kiels Sozialdemokratie im Kaiserreich und in der Revolution (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie Band 2: 1900-1920)(Kiel 2013) ISBN 978-3-86935-196-4, S. 42

- ↑ Schleswig-Holstein - Kiel, Hamburger Echo, Mittwoch, den 14. Oktober 1903, Seite 5

- ↑ Kiel, Hamburger Echo, Sonntag, den 28. Februar 1904, Seite 6

- ↑ Kiel, Hamburger Echo, Freitag, den 22. Mai 1908, Seite 7

- ↑ 18,0 18,1 Traueranzeige der Stadt, Kieler Zeitung, 15.5.1918

- ↑ Fischer, Rolf: "Mit uns die neue Zeit!" Kiels Sozialdemokratie im Kaiserreich und in der Revolution (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie Band 2: 1900-1920)(Kiel 2013) ISBN 978-3-86935-196-4, S. 123

- ↑ Ein sozialdemokratischer Stadtverordnetenvorsteher, Hamburger Echo, Mittwoch, den 8. Januar 1913, Seite 4

- ↑ Kiel. Aus dem Stadtverordnetenkollegium, Hamburger Echo, Freitag, den 10. April 1914, Seite 6

- ↑ Kiel, Hamburger Echo, Dienstag, den 9. Januar 1917, Seite 6

- ↑ Kapitel Neuorientierung, Hamburger Echo, Mittwoch, den 22. November 1916, Seite 6

- ↑ Stadtratswahl in Kiel, Hamburger Echo, Dienstag, den 21. November 1916, Seite 4

- ↑ Stadtratswahl, Hamburger Echo, Samstag, den 2. November 1918, Seite 5

- ↑ Paetau, Rainer: Konfrontation oder Kooperation. Arbeiterbewegung und bürgerliche Gesellschaft im ländlichen Schleswig-Holstein und in der Industriestadt Kiel zwischen 1900 und 1925 (Neumünster 1988), S. 155 f.