Kurt Pohle: Unterschied zwischen den Versionen

Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 17: | Zeile 17: | ||

|Spitzenkandidatur = 0 | |Spitzenkandidatur = 0 | ||

|MdB = 1 | |MdB = 1 | ||

|MdBWahlperioden = | |MdBWahlperioden = 1,2,3,4 | ||

|MdL = 1 | |MdL = 1 | ||

|MdLWahlperioden = | |MdLWahlperioden = -1,-2,1 | ||

|MdEP = 0 | |MdEP = 0 | ||

|MdEPWahlperioden = | |MdEPWahlperioden = | ||

| Zeile 27: | Zeile 27: | ||

|BundesstaatssekretärIn = 0 | |BundesstaatssekretärIn = 0 | ||

}} | }} | ||

'''Kurt Pohle''', * [[2. Mai]] [[1899]] in Forst (Lausitz); † [[3. November]] [[1961]] in Neumünster; Redakteur. Mitglied der SPD | '''Kurt Pohle''', * [[2. Mai]] [[1899]] in Forst (Lausitz); † [[3. November]] [[1961]] in Neumünster; Redakteur, Landesminister. Mitglied der SPD ab [[1919]]. | ||

[[ | ==Leben & Beruf== | ||

Kurt Pohle lernte als Kind die soziale Not der Arbeiter kennen, begehrte "schon in der Schule gegen soziale Ungerechtigkeit und Unrecht auf und wurde zum Wortführer Gleichgesinnter".<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 636 f., wo leider nichts Weiteres über diese Zeit berichtet wird.</ref> Nach dem Besuch der Volksschule lernte Kurt Pohle den Beruf des Textilarbeiters, bildete sich in Abendkursen weiter und wandte sich dem Journalismus zu. Ab [[1917]]<ref>Reichstagshandbücher der 5., 6., 7. und 8. Wahlperiode in der [https://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/select.html?pnd=116260750 Datenbank der deutschen Parlamentsabgeordneten], abgerufen 6.1.2021</ref> Soldat im 1. Weltkrieg, wurde er im Juli [[1918]] verwundet. | |||

= | Während der Weimarer Republik war er als Redakteur sozialdemokratischer Zeitungen tätig. In dieser Zeit bezeichnete er sich als "freireligiös".<ref>Reichstagshandbücher der 5., 6., 7. und 8. Wahlperiode in der [https://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/select.html?pnd=116260750 Datenbank der deutschen Parlamentsabgeordneten], abgerufen 6.1.2021</ref> Er trat nicht nur der [[Arbeiterwohlfahrt]] und dem Textilarbeiterverband, sondern auch dem [[Arbeitergesangverein|Arbeitersängerbund]] und dem [[Arbeitersport|Arbeitersportverein]] bei, [[1924]] auch dem [[Reichsbanner]].<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 637</ref> | ||

Von den Nazis wurde er "wegen seiner Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes"<ref>''Die neuen Männer der Regierung - Kurt Pohle'', ''LN'', 30.4.1947</ref> am [[24. März]] [[1933]] in "Schutzhaft" genommen und im KZ Dürrgoy eingesperrt, wo er [[Hermann Lüdemann]] wiedertraf, den er aus Breslau kannte. Am [[24. November]] wurde er entlassen und arbeitete bis [[1939]] wieder als Textilarbeiter.<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 637</ref> Die [[Entnazifizierung in Schleswig-Holstein#Aufarbeitung|Studie von Danker/Lehmann-Himmel]] ordnet ihn unter den fünf möglichen Kategorien als "oppositionell / 'gemeinschaftsfremd'"<ref>Vgl. {{Drucksache-18-4464}}, S. 173. Die fünf Kategorien lauten "exponiert nationalsozialistisch", "systemtragend karrieristisch", "ns-sozialisiert", "angepasst ambivalent" und "oppositionell / 'gemeinschaftsfremd'".</ref> und darin als "Protagonist [der] Arbeiterbewegung" ein<ref>{{Drucksache-18-4464}}, S. 279. Grundlage ihrer Einordnung sind eine Akte im Landesarchiv (LASH Abt. 761, Nr. 24838), eine Kurzbiografie von [[Kurt Schulz]] in ''Demokratische Geschichte'' 3(1988) sowie ein Eintrag bei Schröder, Wilhelm H.: ''Sozialdemokratische Parlamentarier in den deutschen Reichs- und Landtagen: 1867-1933. Biographien, Chronik, Wahldokumentation'' (Düsseldorf 1995)</ref>. | |||

Er wurde [[1939]] zur Wehrmacht einberufen, [[1940]] entlassen, [[1944]] wieder einberufen und geriet [[1945]] in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Gegen Ende des Krieges wurde seine Mutter bei einem Bombenangriff getötet und seine Wohnung in Schlesien ausgebombt.<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 637</ref> Nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft kam er über [[Ortsverein Schönberg|Schönberg]] nach [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]], wo er im Eichkamp 1 wohnte. | |||

Er übernahm den Vorsitz der [[Schleswig-Holstein-Hilfe für Kriegsopfer]] und des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Versehrtensport sowie ab [[1957]] den Landesvorsitz der [[Arbeiterwohlfahrt|AWO]]. Woher sein Interesse am [[1947]] gegründeten Deutschen Pappelverein rührte, dessen Vizepräsident er war, ist nicht ermittelt. Der Verein hatte zum Ziel, die Möglichkeiten der Pappelzüchtung und -verwendung gezielt zu untersuchen und zu fördern.<ref>Vgl. [https://www.gartentechnik.de/pflanzen/gehoelze/baeume/pappeln/schwarzpappel/ Schwarzpappel - schnellwachsender Riese], abgerufen 4.1.2021</ref> | |||

Da er keine Familie hinterließ, vererbte er seinen Besitz an befreundete Genossen, u.a. [[Reinhold Stein]], den Vater von [[Mathias Stein]]. Sein Schreibtisch und Stuhl dienen heute also einem weiteren Bundestagsabgeordneten für die Arbeit. | |||

== | ==Partei & Politik== | ||

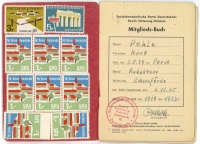

[[Datei:Parteibuch_Kurt_Pohle.jpg|200px|thumb|right|Parteibuch von Kurt Pohle]]In der Weimarer Republik gehörte Kurt Pohle von [[1924]] bis [[1929]] dem Stadtrat von Sommerfeld, anschließend bis [[1933]] dem Stadtrat von Striegau an. Ab [[1930]] war er Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Breslau - der jüngste Abgeordnete der Fraktion<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 636</ref>. Kurzzeitig vertrat er die SPD [[1932]] auch im Preußischen Landtag.<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 637, datiert dies irrtümlich auf 1929.</ref> | |||

[[ | Er gehörte zu den Abgeordneten, die am [[23. März]] [[1933]] gegen das "Ermächtigungsgesetzes" stimmten; am nächsten Tag wurde er verhaftet, überlebte jedoch im Gegensatz zu vielen Genossen. | ||

[[ | |||

[[ | Nach dem Ende der NS-Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs beteiligte er sich sofort am Wiederaufbau der [[Landesverband|SPD Schleswig-Holstein]]. Er erneuerte am [[1. Dezember]] [[1945]] seine SPD-Mitgliedschaft und übernahm am selben Tag den Vorsitz des neu gegründeten [[Ortsverein Schönberg|Ortsvereins Schönberg]]. In der ersten [[Kommunalwahl 1946]] wurde er in den Kreistag des [[Kreisverband Plön|Kreises Plön]] gewählt.<ref>''Die neuen Männer der Regierung - Kurt Pohle'', ''LN'', 30.4.1947</ref> Diese Ämter legte er im August [[1947]] nieder, weil er als Beauftragter zur Wiederherstellung der demokratischen Selbstverwaltung<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 636</ref> nach [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]] ging. Seine Arbeitsweise kommentiert [[Kurt Schulz]], er habe "nicht 'umerzogen', sondern ist den Weg der Überzeugung gegangen".<ref>Ebd.</ref> | ||

[[ | |||

[[Kategorie:Mitglied des Preußischen Landtages | Zeitweise gehörte er als Beisitzer dem [[Landesvorstand]] an; der Zeitraum ist noch nicht ermittelt. | ||

[[Kategorie:MdR | |||

===Landtag=== | |||

[[1946]] wurde Kurt Pohle - zunächst als Vertreter der Flüchtlinge<ref>''Die neuen Männer der Regierung - Kurt Pohle'', ''LN'', 30.4.1947</ref> - Mitglied der beiden ernannten Landtage, ab der [[Landtagswahl 1947]] dann direkt gewählt im Wahlkreis 14 (Rendsburg-Ost). Er trat nach der 1. Legislaturperiode nicht wieder an, weil er mittlerweile in den Bundestag gewählt worden war. | |||

Im 1. ernannten Landtag leitete er den Ausschuss für Volkswohlfahrt und gehörte dem Katastrophenabwehrausschuss<ref>Laut {{LIS|1119}}; [[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 637, schreibt, er sei Vorsitzender gewesen, und umreißt dessen überaus verantwortungsvolle Tätigkeit.</ref> an. Dem Ausschuss für Volkswohlfahrt übertrug der Landtag am [[6. Mai]] [[1946]] die Verantwortung für die "Überprüfung der Durchführung der Euthanasie in Schleswig-Holstein" gemäß einem Antrag der SPD-Fraktion, der allerdings einen eigenen Ausschuss zum Ziel gehabt hatte. Kurt Pohle berichtete dem Landtag zwei Monate später, "dass man zwar eine erste Bestandsaufnahme geleistet hätte"; der Ausschuss sah sich jedoch angesichts der Komplexität der Aufgabe und der anderen drängenden Probleme, die er zu bearbeiten hatte, überfordert. Daraufhin wurde ein Unterausschuss "Euthanasie" eingerichtet, dessen Arbeit allerdings im Sande verlief.<ref>{{Drucksache-18-4464}}, S. 317 ff.</ref> | |||

===Landesregierung=== | |||

Am [[12. Juni]] [[1946]] berief ihn der ernannte [[Kabinett Steltzer I|Ministerpräsident Theodor Steltzer]] zum Minister für Volkswohlfahrt; im [[Kabinett Steltzer II|zweiten Kabinett Steltzer]] übernahm er das Ministerium für das Gesundheitswesen von Emil Matthews. Es wurde nach der [[Landtagswahl 1947|ersten Landtagswahl]] in der [[Kabinett Lüdemann I|Regierung]] von Ministerpräsident [[Hermann Lüdemann]] zum Ministerium für Wohlfahrt, Arbeit und Gesundheitswesen erweitert. | |||

<blockquote>"Es kann nicht alles dargestellt werden, was unter dem Minister Pohle erreicht wurde. Schon im August [[1947]] brachte er das Flüchtlingsnotgesetz ins Parlament ein. Dadurch sollte die gesetzliche Handhabe geschaffen werden, bei der Eingliederung von Flüchtlingen schnell und unbürokratisch zu helfen. In hunderten Versammlungen wurde der Inhalt des Gesetzes der Bevölkerung nahegebracht, denn Rundfunk und Fernsehen standen zu dieser Zeit dafür noch nicht zur Verfügung. Pohle leitete die Umsiedlung der Flüchtlinge in andere Bundesländer ein und ließ in Plön ein Heim für Schwerstbehinderte errichten. Er schuf den Wirtschaftsfond [sic!] für Flüchtlinge, durch den kleineren und mittleren Betrieben billige Kredite gewährt wurden und Handwerker die Möglichkeit hatten, sich selbständig zu machen. Durch das Gesetz zur Röntgenreihenuntersuchung wurde eine der damals gefährlichsten Krankheiten wirksam bekämpft."<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 637 f.</ref></blockquote> | |||

Am [[6. August]] [[1949]] wurde der Verantwortungsbereich "Arbeit" ausgegliedert, am [[24. Januar]] [[1949]] das Ministerium im Zuge von Einsparmaßnahmen<ref>''Kurt Pohle 50 Jahre alt'', ''[[VZ]]'', 30.4.1949</ref> ganz abgeschafft und seine Aufgaben in das neu geschaffene Sozialministerium eingegliedert. Kurt Pohle übernahm jedoch vom [[28. Februar]] [[1949]] bis Ende der Legislaturperiode die Funktion als Parlamentarischer Vertreter des Landesministers für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr, [[Ludwig Preller]]. | |||

===Bundestag=== | |||

Zur [[Bundestagswahl 1949]] kandidierte Kurt Pohle im Wahlkreis 3 (Schleswig–Eckernförde) für den Bundestag. Er unterlag, zog jedoch - wie auch in den folgenden Wahlen - über die Landesliste in den Bundestag ein und übte das Mandat vier Legislaturperioden aus, bis zu seinem Tod [[1961]]. Bis [[1953]] übte er den stellvertretenden Vorsitz des Ausschusses für Fragen des Gesundheitswesens aus. Mehrfach war er Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Kriegsopfer-, Kriegsgefangenen- und Heimkehrerfragen (die Benennung variierte über die Jahre leicht), und vom [[1. Oktober]] [[1952]] bis [[26. Juni]] [[1953]] leitete er stellvertretend den "Untersuchungsausschuss zur Prüfung der unzulänglichen Einstellung von Schwerbeschädigten bei den Bundesdienststellen". Auch als MdB setzte er sich also nachdrücklich für die Interessen der Kriegsopfer ein.<ref>Vgl. {{Osterroth-100-Jahre}}, Seite 142</ref> Von der ''Eckernförder Zeitung'' wurde er einmal als der "Sanitäter auf dem Schlachtfeld der Kriegsopfer" bezeichnet.<ref>''Eckernförder Zeitung'', ??.??.????, zit. in der [https://www.spd-eckernfoerde.de/startseite/geschichte-des-ortsvereins/ Geschichte des Ortsvereins].</ref> | |||

==Ehrungen== | |||

[[Franz Osterroth]] würdigte ihn als "unermüdlich idealistische[n] Parteimann", der "große Verdienste errungen" habe. <ref>{{Osterroth-100-Jahre}}, S. 142</ref> Und [[Kurt Schulz]], der als [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförder]] Kommunal- und Landespolitiker eng mit ihm zusammenarbeitete, schrieb: | |||

<blockquote>"Kurt Pohle starb [[1961]] an einer tückischen Krankheit. Die Stadt Eckernförde weiß, was sie ihm zu verdanken hat. Sie hat die Pflege seines Grabes übernommen, und eine Kurt-Pohle-Straße erinnert an diesen Politiker."<ref>[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 638</ref></blockquote> | |||

In [[Ortsverein Husum|Husum]] gibt es einen Kurt-Pohle-Weg. Am Grünen Weg in [[Ortsverein Wahlstedt|Wahlstedt]] wurde am [[1. Mai]] [[1963]] ein Kurt-Pohle-Gedenkstein aufgestellt<ref>Heimatverein des Kreises Segeberg: ''[https://www.heimatverein-kreis-segeberg.de/images/sampledata/jahresbericht-digi/Jahrbuch_Kreis_Segeberg-1968-Nur-Text-und-Bild.pdf Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Segeberg 1968]'' (Bad Segeberg 1968), S. 118</ref>; damit würdigte die Stadt seine Unterstützung als MdB "in den Jahren des Aufbaus".<ref>Vgl. [http://www.vhs-wahlstedt.de/angebote Volkshochschule Wahlstedt], Fahrradtour zum Tag des Offenen Denkmals 2020, abgerufen 4.1.2021</ref> | |||

== Archive == | |||

* Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA): [http://purl.org/pressemappe20/folder/pe/061605 Pressemappe Kurt Pohle] | |||

==Literatur & Links== | |||

*[[Kurt Schulz|Schulz, Kurt]]: ''Kurt Pohle''. In: ''Demokratische Geschichte'' III(1988), S. 636-638 | |||

*{{LIS|1119}} | |||

*{{Wikipedia}} | |||

==Einzelnachweise== | |||

<references /> | |||

[[Kategorie:Kreisverband Rendsburg-Eckernförde]] | |||

[[Kategorie:Mitglied des Preußischen Landtages]] | |||

[[Kategorie:MdR]] | |||

[[Kategorie:Arbeiterwohlfahrt]] | |||

Aktuelle Version vom 2. August 2023, 12:49 Uhr

|

| Kurt Pohle |

Kurt Pohle, * 2. Mai 1899 in Forst (Lausitz); † 3. November 1961 in Neumünster; Redakteur, Landesminister. Mitglied der SPD ab 1919.

Leben & Beruf

Kurt Pohle lernte als Kind die soziale Not der Arbeiter kennen, begehrte "schon in der Schule gegen soziale Ungerechtigkeit und Unrecht auf und wurde zum Wortführer Gleichgesinnter".[1] Nach dem Besuch der Volksschule lernte Kurt Pohle den Beruf des Textilarbeiters, bildete sich in Abendkursen weiter und wandte sich dem Journalismus zu. Ab 1917[2] Soldat im 1. Weltkrieg, wurde er im Juli 1918 verwundet.

Während der Weimarer Republik war er als Redakteur sozialdemokratischer Zeitungen tätig. In dieser Zeit bezeichnete er sich als "freireligiös".[3] Er trat nicht nur der Arbeiterwohlfahrt und dem Textilarbeiterverband, sondern auch dem Arbeitersängerbund und dem Arbeitersportverein bei, 1924 auch dem Reichsbanner.[4]

Von den Nazis wurde er "wegen seiner Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes"[5] am 24. März 1933 in "Schutzhaft" genommen und im KZ Dürrgoy eingesperrt, wo er Hermann Lüdemann wiedertraf, den er aus Breslau kannte. Am 24. November wurde er entlassen und arbeitete bis 1939 wieder als Textilarbeiter.[6] Die Studie von Danker/Lehmann-Himmel ordnet ihn unter den fünf möglichen Kategorien als "oppositionell / 'gemeinschaftsfremd'"[7] und darin als "Protagonist [der] Arbeiterbewegung" ein[8].

Er wurde 1939 zur Wehrmacht einberufen, 1940 entlassen, 1944 wieder einberufen und geriet 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Gegen Ende des Krieges wurde seine Mutter bei einem Bombenangriff getötet und seine Wohnung in Schlesien ausgebombt.[9] Nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft kam er über Schönberg nach Eckernförde, wo er im Eichkamp 1 wohnte.

Er übernahm den Vorsitz der Schleswig-Holstein-Hilfe für Kriegsopfer und des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Versehrtensport sowie ab 1957 den Landesvorsitz der AWO. Woher sein Interesse am 1947 gegründeten Deutschen Pappelverein rührte, dessen Vizepräsident er war, ist nicht ermittelt. Der Verein hatte zum Ziel, die Möglichkeiten der Pappelzüchtung und -verwendung gezielt zu untersuchen und zu fördern.[10]

Da er keine Familie hinterließ, vererbte er seinen Besitz an befreundete Genossen, u.a. Reinhold Stein, den Vater von Mathias Stein. Sein Schreibtisch und Stuhl dienen heute also einem weiteren Bundestagsabgeordneten für die Arbeit.

Partei & Politik

In der Weimarer Republik gehörte Kurt Pohle von 1924 bis 1929 dem Stadtrat von Sommerfeld, anschließend bis 1933 dem Stadtrat von Striegau an. Ab 1930 war er Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Breslau - der jüngste Abgeordnete der Fraktion[11]. Kurzzeitig vertrat er die SPD 1932 auch im Preußischen Landtag.[12]

Er gehörte zu den Abgeordneten, die am 23. März 1933 gegen das "Ermächtigungsgesetzes" stimmten; am nächsten Tag wurde er verhaftet, überlebte jedoch im Gegensatz zu vielen Genossen.

Nach dem Ende der NS-Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs beteiligte er sich sofort am Wiederaufbau der SPD Schleswig-Holstein. Er erneuerte am 1. Dezember 1945 seine SPD-Mitgliedschaft und übernahm am selben Tag den Vorsitz des neu gegründeten Ortsvereins Schönberg. In der ersten Kommunalwahl 1946 wurde er in den Kreistag des Kreises Plön gewählt.[13] Diese Ämter legte er im August 1947 nieder, weil er als Beauftragter zur Wiederherstellung der demokratischen Selbstverwaltung[14] nach Eckernförde ging. Seine Arbeitsweise kommentiert Kurt Schulz, er habe "nicht 'umerzogen', sondern ist den Weg der Überzeugung gegangen".[15]

Zeitweise gehörte er als Beisitzer dem Landesvorstand an; der Zeitraum ist noch nicht ermittelt.

Landtag

1946 wurde Kurt Pohle - zunächst als Vertreter der Flüchtlinge[16] - Mitglied der beiden ernannten Landtage, ab der Landtagswahl 1947 dann direkt gewählt im Wahlkreis 14 (Rendsburg-Ost). Er trat nach der 1. Legislaturperiode nicht wieder an, weil er mittlerweile in den Bundestag gewählt worden war.

Im 1. ernannten Landtag leitete er den Ausschuss für Volkswohlfahrt und gehörte dem Katastrophenabwehrausschuss[17] an. Dem Ausschuss für Volkswohlfahrt übertrug der Landtag am 6. Mai 1946 die Verantwortung für die "Überprüfung der Durchführung der Euthanasie in Schleswig-Holstein" gemäß einem Antrag der SPD-Fraktion, der allerdings einen eigenen Ausschuss zum Ziel gehabt hatte. Kurt Pohle berichtete dem Landtag zwei Monate später, "dass man zwar eine erste Bestandsaufnahme geleistet hätte"; der Ausschuss sah sich jedoch angesichts der Komplexität der Aufgabe und der anderen drängenden Probleme, die er zu bearbeiten hatte, überfordert. Daraufhin wurde ein Unterausschuss "Euthanasie" eingerichtet, dessen Arbeit allerdings im Sande verlief.[18]

Landesregierung

Am 12. Juni 1946 berief ihn der ernannte Ministerpräsident Theodor Steltzer zum Minister für Volkswohlfahrt; im zweiten Kabinett Steltzer übernahm er das Ministerium für das Gesundheitswesen von Emil Matthews. Es wurde nach der ersten Landtagswahl in der Regierung von Ministerpräsident Hermann Lüdemann zum Ministerium für Wohlfahrt, Arbeit und Gesundheitswesen erweitert.

"Es kann nicht alles dargestellt werden, was unter dem Minister Pohle erreicht wurde. Schon im August 1947 brachte er das Flüchtlingsnotgesetz ins Parlament ein. Dadurch sollte die gesetzliche Handhabe geschaffen werden, bei der Eingliederung von Flüchtlingen schnell und unbürokratisch zu helfen. In hunderten Versammlungen wurde der Inhalt des Gesetzes der Bevölkerung nahegebracht, denn Rundfunk und Fernsehen standen zu dieser Zeit dafür noch nicht zur Verfügung. Pohle leitete die Umsiedlung der Flüchtlinge in andere Bundesländer ein und ließ in Plön ein Heim für Schwerstbehinderte errichten. Er schuf den Wirtschaftsfond [sic!] für Flüchtlinge, durch den kleineren und mittleren Betrieben billige Kredite gewährt wurden und Handwerker die Möglichkeit hatten, sich selbständig zu machen. Durch das Gesetz zur Röntgenreihenuntersuchung wurde eine der damals gefährlichsten Krankheiten wirksam bekämpft."[19]

Am 6. August 1949 wurde der Verantwortungsbereich "Arbeit" ausgegliedert, am 24. Januar 1949 das Ministerium im Zuge von Einsparmaßnahmen[20] ganz abgeschafft und seine Aufgaben in das neu geschaffene Sozialministerium eingegliedert. Kurt Pohle übernahm jedoch vom 28. Februar 1949 bis Ende der Legislaturperiode die Funktion als Parlamentarischer Vertreter des Landesministers für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr, Ludwig Preller.

Bundestag

Zur Bundestagswahl 1949 kandidierte Kurt Pohle im Wahlkreis 3 (Schleswig–Eckernförde) für den Bundestag. Er unterlag, zog jedoch - wie auch in den folgenden Wahlen - über die Landesliste in den Bundestag ein und übte das Mandat vier Legislaturperioden aus, bis zu seinem Tod 1961. Bis 1953 übte er den stellvertretenden Vorsitz des Ausschusses für Fragen des Gesundheitswesens aus. Mehrfach war er Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Kriegsopfer-, Kriegsgefangenen- und Heimkehrerfragen (die Benennung variierte über die Jahre leicht), und vom 1. Oktober 1952 bis 26. Juni 1953 leitete er stellvertretend den "Untersuchungsausschuss zur Prüfung der unzulänglichen Einstellung von Schwerbeschädigten bei den Bundesdienststellen". Auch als MdB setzte er sich also nachdrücklich für die Interessen der Kriegsopfer ein.[21] Von der Eckernförder Zeitung wurde er einmal als der "Sanitäter auf dem Schlachtfeld der Kriegsopfer" bezeichnet.[22]

Ehrungen

Franz Osterroth würdigte ihn als "unermüdlich idealistische[n] Parteimann", der "große Verdienste errungen" habe. [23] Und Kurt Schulz, der als Eckernförder Kommunal- und Landespolitiker eng mit ihm zusammenarbeitete, schrieb:

"Kurt Pohle starb 1961 an einer tückischen Krankheit. Die Stadt Eckernförde weiß, was sie ihm zu verdanken hat. Sie hat die Pflege seines Grabes übernommen, und eine Kurt-Pohle-Straße erinnert an diesen Politiker."[24]

In Husum gibt es einen Kurt-Pohle-Weg. Am Grünen Weg in Wahlstedt wurde am 1. Mai 1963 ein Kurt-Pohle-Gedenkstein aufgestellt[25]; damit würdigte die Stadt seine Unterstützung als MdB "in den Jahren des Aufbaus".[26]

Archive

- Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA): Pressemappe Kurt Pohle

Literatur & Links

- Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 636-638

- Landtagsinformationssystem: Kurt Pohle

- Wikipedia: Kurt Pohle

Einzelnachweise

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 636 f., wo leider nichts Weiteres über diese Zeit berichtet wird.

- ↑ Reichstagshandbücher der 5., 6., 7. und 8. Wahlperiode in der Datenbank der deutschen Parlamentsabgeordneten, abgerufen 6.1.2021

- ↑ Reichstagshandbücher der 5., 6., 7. und 8. Wahlperiode in der Datenbank der deutschen Parlamentsabgeordneten, abgerufen 6.1.2021

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 637

- ↑ Die neuen Männer der Regierung - Kurt Pohle, LN, 30.4.1947

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 637

- ↑ Vgl. Danker, Uwe / Lehmann-Himmel, Sebastian: Geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität nach 1945 in der schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive (Schleswig-Holsteinischer Landtag 2016) (Drucksache 18/4464), S. 173. Die fünf Kategorien lauten "exponiert nationalsozialistisch", "systemtragend karrieristisch", "ns-sozialisiert", "angepasst ambivalent" und "oppositionell / 'gemeinschaftsfremd'".

- ↑ Danker, Uwe / Lehmann-Himmel, Sebastian: Geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität nach 1945 in der schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive (Schleswig-Holsteinischer Landtag 2016) (Drucksache 18/4464), S. 279. Grundlage ihrer Einordnung sind eine Akte im Landesarchiv (LASH Abt. 761, Nr. 24838), eine Kurzbiografie von Kurt Schulz in Demokratische Geschichte 3(1988) sowie ein Eintrag bei Schröder, Wilhelm H.: Sozialdemokratische Parlamentarier in den deutschen Reichs- und Landtagen: 1867-1933. Biographien, Chronik, Wahldokumentation (Düsseldorf 1995)

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 637

- ↑ Vgl. Schwarzpappel - schnellwachsender Riese, abgerufen 4.1.2021

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 636

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 637, datiert dies irrtümlich auf 1929.

- ↑ Die neuen Männer der Regierung - Kurt Pohle, LN, 30.4.1947

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 636

- ↑ Ebd.

- ↑ Die neuen Männer der Regierung - Kurt Pohle, LN, 30.4.1947

- ↑ Laut Landtagsinformationssystem: Kurt Pohle; Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 637, schreibt, er sei Vorsitzender gewesen, und umreißt dessen überaus verantwortungsvolle Tätigkeit.

- ↑ Danker, Uwe / Lehmann-Himmel, Sebastian: Geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung der personellen und strukturellen Kontinuität nach 1945 in der schleswig-holsteinischen Legislative und Exekutive (Schleswig-Holsteinischer Landtag 2016) (Drucksache 18/4464), S. 317 ff.

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 637 f.

- ↑ Kurt Pohle 50 Jahre alt, VZ, 30.4.1949

- ↑ Vgl. Osterroth, Franz: 100 Jahre Sozialdemokratie in Schleswig-Holstein. Ein geschichtlicher Überblick (Kiel o. J. [1963]), Seite 142

- ↑ Eckernförder Zeitung, ??.??.????, zit. in der Geschichte des Ortsvereins.

- ↑ Osterroth, Franz: 100 Jahre Sozialdemokratie in Schleswig-Holstein. Ein geschichtlicher Überblick (Kiel o. J. [1963]), S. 142

- ↑ Schulz, Kurt: Kurt Pohle. In: Demokratische Geschichte III(1988), S. 638

- ↑ Heimatverein des Kreises Segeberg: Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Segeberg 1968 (Bad Segeberg 1968), S. 118

- ↑ Vgl. Volkshochschule Wahlstedt, Fahrradtour zum Tag des Offenen Denkmals 2020, abgerufen 4.1.2021